Цам - танцы гневных буддийских божеств

| Тибет - Культура и традиции |

Являясь частью крупномасштабных ритуалов, костюмированные танцы мистерии «Цам» (тиб. «Чам») уходят корнями в древние церемонии, исполняемые священнослужителями добуддийской тибетской традиции бон. Они были дополнены и отточены основателем тибетской тантры Падмасамбхавой и другими высокими буддийскими ламами на основе откровений, полученных ими в сновидениях и медитативных странствиях. Впоследствии, Великий Пятый Далай-лама описал целый ряд танцев (прежде всего, «Чам Херуки» и «Чам Ваджрасаттвы») и утвердил порядок их проведения. Эти описания были внесены в «Чам Иг», особый текст, посвященный исключительно ритуальному танцу. С появлением этого сборника монашеский танец прочно вошел в жизнь монастырей всех традиций.

Помимо «Чам Ига» Пятого Далай-ламы, который считается основным трудом по церемонии «Чам», существует множество второстепенных текстов, фиксирующих порядок проведения мистерии в том или ином монастыре. В этих текстах описан порядок исполнения танцев, приведены молитвы, сопровождающие каждый из них, а также даны наставления для музыкантов.

Существует несколько видов «Чама»: разговорный с многочисленными диалогами и импровизациями, когда актеры-ламы обращаются к зрителям и ведут себя в соответствии с их реакцией; «Чам» – пантомима; «Чам» с числом участников в 4-5 человек и «Чам» с числом участников в 108 (сакральное число в буддизме) человек; «Чам» посвященный разным персонажам и событиям буддийской истории и мифологии.

В действительности, было бы неправильно относить к Чаму (Цаму) все костюмированные представления и танцы, исполняемые в монастырях, хотя даже в тибетском сообществе существует некоторая путаница в понятиях. Строго говоря, ритуальные танцы относятся либо к категории «Чам» (Цам), либо к категории «Гар», в зависимости от того, какое божество представляют танцоры. Тихие и спокойные танцы мирных божеств, для которых, прежде всего, характерны стилизованные движения рук, принадлежат к категории «гар».

Танцы же гневных божеств, быстрые и энергичные, где основной упор делается на передвижение танцоров по сцене, относят к Чаму (Цаму). Танец высшего тантрического божества Калачакры, известен, например, как «Калачакра гар». По манере исполнения он очень спокойный и представляет собой сложный рисунок особых символических жестов – мудр. Танец же грозного защитника Махакалы, непременным атрибутом которого является маска, или танец шанаков, который монахи исполняют без масок, но в ярких одеждах и чрезвычайно причудливых черных шляпах, принадлежат к Чаму (Цаму). Эти активные, а порой даже агрессивные виды танцев, часто повествуют о неординарном поведении персонажей.

Так, яростный, экспрессивный «Танец черных шапок» рассказывает о подвиге монаха Палдже Дордже, защитника веры, убийцы злого царя Ланг Дармы, который в годы своего правления поставил целью искоренить буддизм в Тибете. Монаху удалось убить царя и скрыться с места преступления целым и невредимым, используя простой трюк с переодеванием. Вымазав сажей собственное лицо и свою белую лошадь, облачившись в черный плащ с белой подкладкой и черную шапку, спрятав в широких рукавах своих одежд лук и стрелы, он отправился ко двору. В таком облачении он скорее походил на злобного духа, нежели на служителя Дхармы. Представ перед дворцом, он принялся исполнять неистовый ритуальный танец мага-колдуна. Когда же царь, заинтересовавшись, приблизился к нему на расстояние выстрела, Палдже Дордже тотчас же поразил его стрелой, вскочил в седло и помчался к реке. Переплыв реку и смыв сажу с себя и коня, он вывернул плащ и шляпу белой изнанкой кверху и превратился в белого мага - преследователи уже не могли обнаружить на другой стороне реки черного колдуна...

Подобная внешняя повествовательная канва Цама для самой церемонии фактор второстепенный, ее главный, сакральный аспект сокрыт глубоко внутри, он практически недоступен среднестатистическому зрителю, обычному мирянину. И недоступен не в силу преднамеренной засекреченности смыслового значения ритуалов, но в силу их объективной сложности для понимания. Ведь для того, чтобы ориентироваться во всех процессах, задействованных в Цаме, нужна колоссальная база философских знаний и определенный опыт в освоении тибетских тантрических практик. Однако «результатом», «плодами» церемонии может воспользоваться каждый, потому что уже одно только созерцание ее предполагает вовлеченность в сакральный круг участников ритуала. По утверждениям лам, одни лишь движения танцоров, которые всегда строго регламентированы, носят просветляющий характер – ведь танцуют не просто ламы, но ламы, отождествившие себя с божествами, и в момент танца являющиеся таковыми.

Конечных целей у Цама всегда было несколько, и в разных школах упор делался на разное: Цам как средство, ведущее к просветлению; Цам как способ умиротворения и нейтрализации злых духов, чтобы наступающий год прошел благополучно для проводящего мистерию сообщества людей; Цам как подготовка к тому, что ожидает человека после смерти в период его пребывания в переходном состоянии бардо.

Время года, когда проводится Цам, как правило, зависит от традиции, принятой в том или ином монастыре. В большинстве случаев костюмированные танцы привязаны к празднованию тибетского Нового Года и сопряженным с ним очистительным церемониям. Они исполняются, как правило, на 28-мой и 29-тый день двенадцатого месяца по тибетскому лунному календарю. Некоторые монастыри школы гелугпа отмечают Цамом день рождения своего основателя Цонкапы, другие исполняют Цам ежегодно в тот, день, когда Цам был впервые показан в их монастыре. Нередко Цам приурочивается к большим церемониям, например, посвящению Калачакры.

Цам обычно исполняется на переднем дворе монастырского храма, при этом сам храм служит превосходной декорацией для костюмированной мистерии. Иногда его фасад украшается тханками, живописными изображениями божеств, представленных в танце, и буддийских учителей. В школе Гелуг, это, как правило, изображения Цонкапы, в школе Ньингма – Падмасамбхавы. Поскольку мистерия исполняется на открытом воздухе, хорошая погода имеет чрезвычайно важное значение, ведь в противном случае могут пострадать дорогостоящие маски и костюмы. В этой связи накануне Цама многие монастыри традиционно обращались за помощью к магу, который мог разогнать тучи, прибегнув к соответствующим ритуалам.

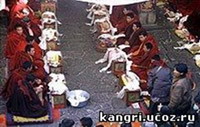

Очень важная роль в Цаме отводится музыкантам, которые аккомпанируют танцующим монахам. На особо важных церемониях может быть привлечено до ста монахов-музыкантов, облаченных в обычные монашеские одеяния. В Цаме используются практически все инструменты, которые звучат в обычных храмовых ритуалах: длинные трубы, раковины, ганлины, большие барабаны и цимбалы всевозможных видов, создающие ритмический рисунок для танца. Музыканты выходят на сцену через главные ворота храма. Они торжественно проходят к месту, отведенному для них на время церемонии, сопровождая свое движение игрой на инструментах. Иногда они несколько раз обходят сцену по часовой стрелке, выполняя при этом ритуальные танцевальные движения, и только после этого занимают свои места.

Цам исполняется в специальных костюмах, неотъемлемой частью которых является маска. Маски для Цама изготавливаются из различных материалов. В Гималаях их, как правило, вырезают из дерева, и их изготовление приравнивается к высокому искусству. Имена искусных резчиков увековечены в религиозной традиции и передаются из уст в уста. Деревянные маски достаточно тяжеловесны, и поэтому прежде чем надеть их, монахи обматывают мягкой материей голову, шею и плечи. Облегченный вариант масок изготавливается из папье-маше.

Маски, изображающие высших тантрических божеств, наделены тремя глазами. Маска божества, относящегося к гневной форме, украшена короной с определенным числом миниатюрных человеческих черепов: пять – у высших дхармапал, три – у божеств рангом пониже и один – у местных защитников. Волосы традиционно изготавливались из хвостов черного яка. Маска зачастую в два-три раза превышает размер человеческого лица, поэтому монахи, исполняющие танцы в масках, смотрят не через глаза, но через ноздри и рот. В этой связи маска слегка наклонена назад, что производит странный эффект - как будто все персонажи, танцуя, пристально вглядываются в небо. Перед использованием маска должна быть освящена. Лама читает соответствующие молитвы, бросая зерна освященного риса. Маски, особенно те, что передаются из поколения в поколение, считаются священными реликвиями, обладающими магическими свойствами.

Шанаки, как уже упоминалось, масок не надевают, но взамен них облачаются в особые шапки, состоящие из черной овальной тульи с широкими полями. Шапки эти увенчаны миниатюрным человеческим скелетом, вырезанным из дерева и усеченным до пояса. Над всей этой пирамидой, начинаясь от полей, возвышаются два дугообразных, сделанных из папье-маше рога, которые соединяются вставленным между ними изображением Чинтамани - драгоценности, исполняющей любые желания.

Костюмы для «Чама», как правило, шьют из парчи и шелка. Некоторые из них скроены по типу одеяний тибетской знати, которые монастыри в древние времена получали в качестве подношений. Как и тибетские оракулы, исполнители «Чама» надевают костюмы поверх монашеских одежд. Костюм высшего тантрического божества обычно состоит из одеяния с широкими, длинными рукавами и надеваемого поверх него красивого резного воротника. Широкие рукава по форме напоминают колчан – подразумевается, что все божества-защитники скрывают в них лук и стрелы, чтобы в любой момент, если это необходимо, иметь возможность поразить врагов учения.

Для некоторых танцев обязательно нагрудное украшение из деревянных, но чаще костяных бусин или даже целый тантрический костюм, который называют «шесть костяных украшений». Иногда нагрудные украшения заменяются так называемым «зеркалом» - металлическим медальоном с изображенным в центре семенным слогом данного божества. Разным тантрическим божествам соответствуют разные виды оружия и ритуальные объекты: треугольные флаги, чаши, мечи, жезлы и т.д.

Большинство видов Цама включают, так называемые, танцы скелетов, среди которых можно выделить три основных класса. К первому классу относятся «защитники четырех кладбищ». Эти скелеты принадлежат к божествам высокого ранга и потому украшены короной с тремя или пятью миниатюрными черепами. К их маске, которая является увеличенной копией человеческого черепа, крепится пара вееров радужных цветов. Эти веера тибетцы называют «украшения защитников кладбищ». Монголы же называют их «бабочками» и так же именуют танцоров, исполняющих этот вид танца. Они одеты в белые обтягивающие костюмы с прорисованным на них скелетом и набедренные повязки из шкуры тигра.

Танцоры, исполняющие второй вид «танца скелетов», так же носят маску с изображением черепа, но без радужных украшений. Их костюм состоит из обтягивающих белых брюк с желтыми, красными и зелеными заплатками и свободной белой рубашки. Несмотря на свой зловещий облик, скелеты относятся к мирным божествам, приносящим счастье и богатство. Скелеты третьего типа держат в руках белую палку длиной в полтора метра с нанесенной на нее красной спиралью. Назначение этих палок – отгонять ими от приготовленного из теста «сора-торма» как реальных ворон, так и ворону-маску, которая в ходе всей церемонии совершает неоднократные попытки похитить «сор».

Большинство исполнителей Цама - ламы или простые монахи, лишь некоторые из ролей, например, роли воинов или клоунов, могут исполняться мирянами. В Цаме могут принимать участие только мужчины. Роль, которая доверяется тому или иному ламе, зависит, прежде всего, от его знаний в области буддийской философии и мистических основ Цама. Так, например, только высоким ламам доверяются роли главных божеств и ведущего исполнителя в танце «Черных шапок», ламы среднего уровня могут исполнять роли божеств свиты и основных участников танца «Черных шапок». Младшие же монахи обычно заняты в танцах скелетов, хотя иногда, им разрешается исполнять роли небесных посланниц дакинь.

В Тибете большинство монахов, как правило, изучали по две-три разных роли. Как это не удивительно, монахов часто выбирали на ту или иную роль по практическим соображениям. Высокий рослый монах назначался на роль дхармараджи, а маленький и шустрый – на танец оленя. В особых случаях основные роли в танцах разыгрывались лотереей, после чего, монахи получали соответствующие посвящения.

Специальные приготовления и подготовка к церемонии «Чам» начинается недели за две до назначенной даты. Подготовка эта состоит главным образом в многодневных медитациях лам на тех или иных божеств, в проведении ими специальных ритуалов-пудж, посвященных этим божествам. И ламы и миряне, участвующие в Цаме, должны соблюдать определенные правила накануне церемонии, и в зависимости от класса тантры (высшая или низшая) воздерживаться от некоторых видов пищи. Всевозможные технические приготовления также занимают много времени – часто монахам приходится заниматься ремонтом старых и изготовлением новых масок, восстанавливать поврежденные костюмы и украшения, готовить и освящать большое количество так называемых торма – особого вида подношений божествам, изготавливаемых из теста. Так как церемония Цам обычно совершается на монастырском дворе, то ко дню церемонии происходит подготовка и здесь. Двор чисто подметается, посреди него, напротив дверей храма, воздвигается что-то вроде балдахина с навесом из шелковых материй синего, красного и желтого цветов. По бокам этого навеса устанавливаются знамена с мантрами и с изображением благоприятных буддийских символов.

Под навесом ставится столик, покрываемый сначала шкурой барса, а сверху шелковой тканью. Это место будет являться центром круга, в котором совершаются танцы божеств. На столик водружается «сор-торма» – разновидность «магического оружия», изготавливаемое из теста в виде высокой треугольной и внутри пустой пирамиды. Пирамида окрашивается в красный цвет, украшается вырезанными из теста же языками пламени, отчего общий вид ее походит на огненный, пылающий костер. На ее вершину водружают изображение человеческого черепа, также приготовленного из теста. В середину пирамиды вонзают стрелу, увешанную белыми шарфами-хадаками и лентами пяти цветов. Вокруг балдахина, укрывающего «сор-торма», на расстоянии не больше метра от шестов, которые поддерживают балдахин, проводится первый круг Цама. Обозначается он узкой полоской муки или мела – любым белым веществом, которое бы резко контрастировало на фоне земляного пола двора. От этого первого круга на расстоянии около двух метров чертятся два других белых круга, отстоящих друг от друга также на полтора-два метра. Образующаяся между ними дорожка как раз и предназначается для танцев масок, относящихся к божествам-защитникам Учения. Далее подобным же образом отсчитав еще два метра от центра, чертится еще одна дорожка, предназначенная уже для танцев шанаков, которые изображают собой не божеств, а лам-созерцателей Ямантаки. От этих двух круглых дорожек, на которых будут совершаться танцы лам, до самых дверей храма такими же белыми линиями очерчивается дорожка, по которой ламы в масках и в костюмах божеств будут идти к месту танцев.

В отдельных монастырях и иногда при неблагоприятных погодных условиях проведение Цама практикуют прямо в главном зале храма, перед центральным алтарем. В этом случае нет нужды строить круги-мандалу Цама – сам храм служит этой мандалой, этим дворцом, в который призываются все необходимые для проведения церемонии божества.

| Читайте: |

|---|

Известные люди Тибета:

Интервью с Его Святейшеством Сакья ТризиномВ конце мая 2010 года Его Святейшество Сакья Тризин, глава школы Сакья тибетского буддизма, посетит Россию по приглашению Верховного ламы Калмыкии Тэло Тулку ... |

Директор Библиотеки тибетских трудов и архивов геше ЛхакдоОЛЬГА БЫЧКОВА: Добрый веер, добрый день. Это программа Своими глазами . В студии Ольга Бычкова и сегодня наши гости приехали к нам издалека из Тибета. Это До... |

Интервью с Э. МулдашевымЭрнст Рифгатович, каков главный итог последней тибетской экспедиции? - Мы пришли к убеждению о существовании на Тибете самой большой группы пирамид в мире. Ти... |

Самдонг РинпочеБорьба за разрешение проблемы Тибета должна оставаться ненасильственной, подчеркнул премьер-министр тибетского правительства в изгнании Самдонг Ринпоче, высту... |

Халха Джецун Дамба Богдо-геген Ринпоче IXВ конце октября 2009 года исторический светский и духовный лидер монгольского народа и один из самых авторитетных и почитаемых учителей тибетского буддизма, д... |